みなさん、お加減どうですか。

いつも診る院長の清水です。

今回は、抗うつ薬を服用中の方に、是非知って欲しいことをまとめました。

抗うつ薬を愛し、抗うつ薬に愛され、

実際に服薬し薬理作用から味まで知り尽くしたこの清水が、

皆様にリアルをお届けしてやりますからね。とくとご覧あれ。

抗うつ薬のタイプは?どのように使い分けるの?

抗うつ薬には、様々なタイプがあります。

大きく分けると副作用を抑えた新しいタイプのものと、

切れ味が鋭い代わりに副作用が強い、古いタイプです。

まずは、早急な改善が必要な時など、特別な理由がない限りは、以下のような新しいタイプから試されます。

SSRI(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor:選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

例:セルトラリン(ジェイゾロフト)、エスシタロプラム(レクサプロ)、フルボキサミン(ルボックス)、パロキセチン(パキシル)等

SNRI(Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitor:セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)

例:ミルナシプラン(トレドミン)、デュロキセチン(サインバルタ)、ベンラファキシン(イフェクサー)

NassA(Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant:ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)

例:ミルタザピン(リフレックス)

SPARI(Serotonin partial agonist reuptake inhibitor:セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節薬)

例:ボルチオキセチン(トリンテリックス)

これらが、副作用が比較的少ない、新しいタイプの薬です。

では、それらはどのようにして使い分けるのか。

原則として、効果よりも、副作用を意識して薬をはじめる事が多いです。

副作用に関する詳細は後述しますが、

たとえば吐き気や下痢が困りそうな方にはSSRIを避けたり・・・

糖尿病の方には、食欲を上げてしまうNaSSAを避け、食欲がなければ逆にNaSSAを選択したり・・・

高血圧や前立腺肥大がある方には尿閉や高血圧になりやすいSNRIを避けたり・・・

といったように、リスク回避と、副作用が利用できないかをまず念頭において薬を始めます。

「タイプによって起こりやすい副作用が違うことは分かった。じゃあ、効果はどうなの?」

という質問がありますが、

現時点では、成績に圧倒的に差がある!ということもないので、精神科医の裁量に任せられています・・・。

薬理的には、セロトニンを賦活するSSRIは不安や焦りに、

ノルアドレナリンを賦活するSNRIは意欲低下により良く効いてほしいのですが、

必ずしも期待した結果が得られないことも多く・・・。

適当にはじめた薬でうまくいくことも、色々考えて処方した薬でうまくいかないこともあります。

結局、試しながら次の方法を考えていく他ないんですね。

抗うつ薬の効果は?どれくらいで効きはじめる?

使用する抗うつ薬の種類によって微細な差はありますが、概ね抗うつ薬の効果は、

60-70%程度にみられ、そのうち30%前後が寛解(症状が消失すること)すると言われます。

抗うつ薬の効果は、概ね早ければ2週間、最大効果は4週以降に発揮されるので、

いまいち効果がないな、と思っても、最低1ヶ月は服薬して評価すべきかと思います。

何にしても、自己判断で薬を中断したりすることなく、主治医の意見を仰ぐのが最適です。

抗うつ薬が効かなかったらどうするの?

最初に選択した抗うつ薬が2週間経過をみても効果を感じられなかった場合は、

増量を検討してみます。

徐々に薬を増やし、MAX Dose試しても症状に変化が見られない場合は、

最初に試したタイプとは異なる抗うつ薬を追加し、徐々に変更していきます。

たとえば、最初にSSRIを使ったのなら、SNRIかNassAを試す事が多いです。

新しいタイプの抗うつ薬を、三種類、十分期間、十分量試して無効となれば、

一度診断を再検討したうえでSSRI Or SNRI+NaSSAなどの併用療法や、

切れ味が鋭い3環系抗うつ薬を試していきます。

軽快はしたものの、効果が不十分なときは、

少量の抗精神病薬や気分安定薬、甲状腺ホルモンなどを少量追加する補助療法の適応があります。

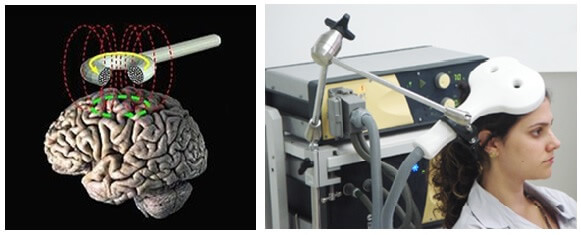

現在は、お薬以外の方法として心理療法やニューロモジュレーション(TMS、tDCSなど)も推奨されていますので、それらも提案されます。

また、いずれの点でも食事や水分の摂取が不能になったり、寝たきりになり静脈血栓症の恐れがあるなど、

生命の維持が懸念される状態まで悪化した場合は、速やかに電気痙攣療法(ECT)を受けられる手配をします。

抗うつ薬の依存性は?

一般的に、抗うつ薬に依存性はないとされ、

服薬が長期間になればなるほど多くの量を必要とすることはありません。

しかし、抗うつ薬は4週間ほどの投与で耐性化が形成されるため、急に中止することで

不安や焦り、情動不安定、悪夢、倦怠感や頭痛、吐き気、知覚障害、悪心やめまいなどが生じる、

いわゆる“離脱症候群”が出現する可能性があります。

特に、イフェクサーとパキシルは離脱症状が生じやすいです。

一度離脱症状を経験したために、なかなか抗うつ薬を切れなくなる方も、まれではあるものの存在するので、そうした意味では精神依存の可能性はゼロとは言えません(全ての薬にありえることですが)。

離脱症状は抗うつ薬を中止後概ね1週間以内に出現し、その多くは2週間以内に症状が落ち着いてきます。

もし、抗うつ薬中止後3週間以後も症状が残ったり、次第に調子が悪化してくる際には、もともとのうつ状態が悪化した可能性が高いため、主治医に相談されることをお勧めします。

抗うつ薬は止められるの?

非常に簡単に止められる、というと正直、嘘になります。

抗うつ薬をはじめる大半の方はうつ病と診断されて内服されているだろうと思いますが、初発のうつ病であっても、症状が寛解した後6ヶ月は内服を続けたほうがよい事がうつ病のガイドラインでも示されています。

また、うつを反復してしまい、“反復性うつ病性障害”に診断が変更されると、

過去にうつ状態があれば最低でも症状寛解後9ヶ月、

5年以内に前回のエピソードがあれば最低でも症状寛解後3年、

抗うつ薬中止後1年以内の再発が二回以上あれば、5年、もしくは生涯にわたる維持療法が推奨されています。

うつ病というのは、初発でも60%も再発し、

症状軽快後も4割は認知機能低下を起こし、重症うつの15%が自殺してしまう、恐ろしい病気だからです。

「薬をのむと、一生飲むことになるんじゃないか」

という不安をよく患者さんからいただきますが、

これは抗うつ薬による依存性ではなく、

それほどに病気が恐ろしく、進行するものだからだ、とご理解ください。

つまり、薬を一生飲むような身体になりたくなければ、

速やかに薬を飲みはじめた方が良い、ということになります。

抗うつ薬の副作用は?

以下、タイプ別に起こりやすい副作用をまとめておきます。

| SSRI | 吐き気、腹痛、下痢などの消化器症状と、勃起障害などの性機能不全が生じやすい。 レクサプロは不整脈に注意。 |

| SNRI | 尿閉(排尿が困難になる症状)や、高血圧を誘発しやすい。トレドミンは食事の影響を受けやすいため、注意が必要。 |

| NaSSA | 過眠や日中の眠気、食欲増加が生じやすい。 |

| SPARI | 悪心、眠気などがある。他の薬剤よりも比較的副作用が少ない。 |

また、抗うつ薬のタイプを問わず、

賦活症候群(Activation syndrome)とセロトニン症候群は注意が必要です。

賦活症候群は、セロトニン作用開始時、または増量2週間以内に、

不安や焦り、パニック、不眠や被刺激性の亢進などの症状が出現するもので、

特に若年者の自殺の原因になる点に注意が必要です。

セロトニン症候群は、抗うつ薬内服後数時間以内に、

筋肉の動きが悪くなったり、震えたり、

発熱、頻脈、下痢、皮膚紅潮などの自律神経症状が出現したり、

錯乱、ハイテンションなど精神も不安定になる点が特徴的です。

セロトニン症候群が疑わしい場合は速やかに被疑薬を中止し、

水分を摂取し、体温を管理すれば24時間以内に症状が消失することが多いです。

いかがでしたでしょうか。

今回は真面目な説明ばかりで、疲れましたね~・・・。

薬のタイプ別副作用は、ざっくり言うと上記の表のとおりですが、

詳しいところまで知りたい方は、おくすり110番を使ってくださいね。

それではみなさん。お大事に。

【引用・参考文献】

・Andrea Cipriani,et al.Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis.Lancet (London, England). 2018 04 07;391(10128);1357-1366.

[rank_math_breadcrumb]

.png)