反抗挑発症とは

Summary

overview

反抗挑発症は挑発的態度や怒りっぽさが特徴で、行為障害やADHDと関連します。

cause

特定の病態や病因が特定されているわけではありませんが、生来の性格要因や不適切な養育環境など、社会的背景を含まれた、多角的な原因が想定されています。

diagnosis

反抗挑発症は怒り・挑発・執念深さが6か月以上続き、4症状以上で診断されます。

treatment

ペアレントトレーニング、ソーシャルスキルトレーニングなどの心理社会的治療、学校との連携が重要です。ADHDなどの併存疾患があれば、その治療は優先されます。

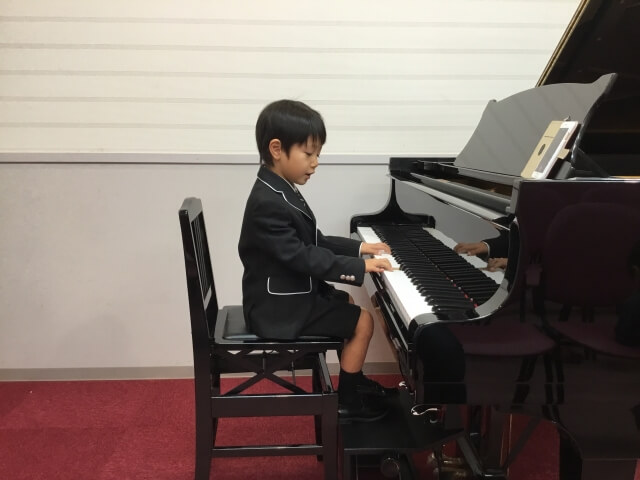

概要

反抗挑発症(ODD:Oppositional Defiant Disorder)とは、行為障害(素行症)と情動制御に乏しい間欠爆発症との中間に位置付けられる病態だと考えられており、行動(挑発的態度、口論好き)と情動(怒りっぽさ、執念深さ)、両者の制御に問題がある事が特徴です。大部分は児童期までに発症し、青年期までに発症する行為障害に前駆して本症状が存在する事が多いです。素行症の前駆段階として本症が位置付けられますが、一方で本症が存在するからといって、そのほとんどは行為障害に移行しない事が多いです。青年期以降の不安症や抑うつ障害、物質使用障害など、他の精神医学的疾患の発症との関連が指摘されています。ADHDを併存する頻度が高く、日常生活の適応を妨げる要因を形成しています。

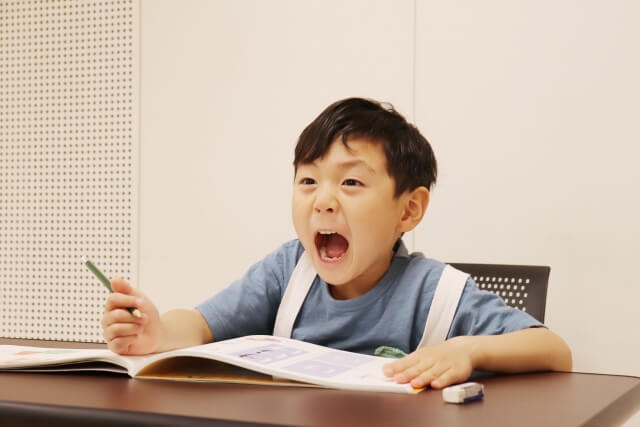

原因

反抗挑発症は主に小児期に見られる精神疾患で、持続的な反抗的・挑発的な態度や、権威に対する否定的な行動が特徴です。その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に関係していると考えられています。まず、生物学的な側面では、脳の前頭前野における機能異常や、ドパミンやセロトニンといった神経伝達物質のバランスの乱れが関与している可能性があります。また、衝動性や情緒のコントロールが難しいといった気質的な特性が、遺伝的に受け継がれている場合もあります。さらに、家庭環境も大きな影響を与える要因の一つです。一貫性のないしつけ、過度な叱責や身体的・心理的虐待、親子関係の不安定さなどが、反抗的な行動を引き起こすリスクを高めるとされています。そのほか、学校生活でのストレスや社会的孤立、注意欠如・多動症(ADHD)などの他の発達障害との併存も、発症や症状の増悪に関連しています。このように、反抗挑発症は、子どもの内的要因と外的環境要因が相互に影響し合って生じる複雑な精神状態であるといえます。

診断

特定の臨床像を満たすことで診断されます。怒りっぽさ、挑発的な行動、執念深さを中核とした情緒、行動上の問題が少なくとも6ヶ月間持続し、以下のカテゴリーのいずれか少なくとも4症状以上が、兄弟姉妹間以外の、少なくとも1人以上の他者とのやり取りにおいて示された場合に診断されることになります。

①怒りっぽく/易怒的な気分

1)しばしば癇癪を起こす、

2)しばしば神経過敏またはいらいらさせられやすい

3)しばしば怒り、腹を立てる

②口論好き/挑発的な行動

4)しばしば権威がある人物や、子供や青年の場合は大人と口論する

5)しばしば権威ある人の要求、または規則に従うことに積極的に反抗または拒否する

6)しばしば故意に人を苛立たせる。

7)しばしば自分の失敗や不作法を人のせいにする

③執念深さ

8)過去6ヶ月以内に少なくとも2回、意地悪で執念深かったことがある

その行動上の障害が本人や他者の苦痛と関係しているか、または社会的、学業的、職業的、または他の重要な領域における機能に否定的な影響を与えている、そしてその症状が精神病性障害、物質使用障害、気分障害の経過でのみ起こるものではなく、かつ気分変調症の基準は満たさない、といった複雑な条件で診断となります。

治療

反抗挑発症(ODD)の治療は、行動の背景にある心理的・環境的要因を丁寧に見極めたうえで、多面的にアプローチすることが重要です。第一の柱は心理社会的治療であり、特に効果が高いとされるのは「ペアレント・トレーニング」です。これは、親が子どもの行動に一貫して対応できるよう支援するもので、ポジティブなコミュニケーションや効果的なしつけの方法を学びます。また、年齢や発達に応じて、ソーシャルスキル・トレーニングや認知行動療法(CBT)を行うこともあります。これは、子ども自身が問題の対処法を学んで実践の練習をしたり、感情や行動を適切に認識し、コントロールする力を養うためのものです。学校との連携や、教師への支援も重要であり、教育環境を整えることで症状の改善を図ります。薬物療法は基本的には第一選択ではありませんが、ADHDや不安障害などの併存症がある場合には、それに応じた薬剤を用いることがあります。治療には時間がかかることも多いため、本人だけでなく家族全体を支援し、継続的なフォローアップを行うことが成功の鍵となります。

.png)