認知行動療法ー認知の偏りを理解するー

皆さん、お加減どうですか?

いつも診る院長の清水です。

これまで、自分でできる認知行動療法の基本的なスキルをいくつかお話してきました。

行動活性化、ソクラテス質問法(認知再構成法)、問題解決法、行動実験・・・・・・

どれも、勝手に出てくる考え=自動思考に気づくことが大切でしたね。

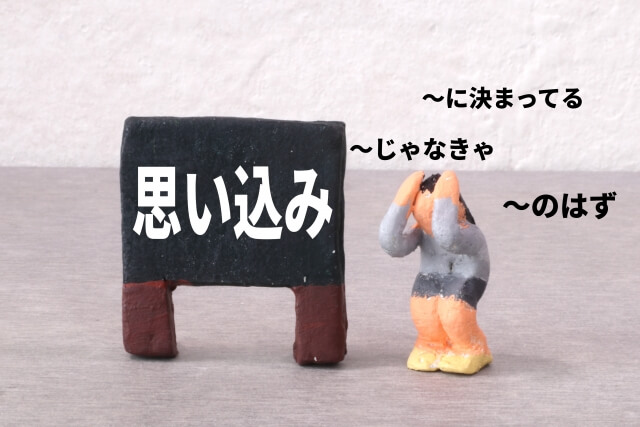

メンタルに不調を抱える方の多くは、役に立たない自動思考に悩まされてる方が多いです。

あらかじめ、役に立たない自動思考について知っておくと

自分の考え方にどのような特徴があるのか、理解が深まっていきます。

今日はメンタル不調になりやすい、役に立たない自動思考をご紹介します。

「私も、あてはまるかな?」という目でご覧いただければ幸いです!

ではどうぞ!!

役に立たない認知の偏り10選

①「全か無か」思考(白黒思考)

状況を、たった二つの極端なカテゴリーでとらえようとすることです。

「良い/悪い」や「成功/失敗」、「味方/敵」のように0か100かで極端に判断をします。

完璧主義、ストレス、人間関係のトラブルなどに関連することもあります。

例:「私は100点を取らなければ、価値がない」

②破局視(結論への飛躍)

物事の未来を最も悪い結果になると断定的に予測するというものです。

実際には根拠が薄いのに、ちょっとしたことから最悪の事態を想像してしまい、その考えにこだわってしまうことで不安や自己否定感が増してしまいます。

例:「私は今こんなにうろたえているのだから、今後は上手くいくことはないだろう」

③過大解釈と過小評価

否定的な側面を不合理に重視し、肯定的な側面を不合理に軽視することです。

能力や実績、可能性などを実際よりも高く見積もったり、低く見積もったりします。

例:「志望校がB判定だった。私は落第するに違いない」

「計画は成功は成功したが、今回は単に運がよかったのだ」

④感情的理由づけ

自分の感情を優先するあまり、それに反する根拠を低く見積もることを言います。

自分の感情を事実の根拠だと考え、正しいと思い込んでしまうことです。

例:「彼のことは嫌いだ。仕事が早いと言っても、どうせ雑に仕事しているんだろう」

⑤「~べき」思考

他人や自分の振る舞い方に、厳密で固定的な理想を要求し、実現しないことを最悪視するというものです。

例:「年上の人に敬語を使わないなんてありえない。礼儀を知らないのか」

⑥過度の一般化

現状をはるかに超えた、おおざっぱで否定的な結論を出すことです。

失敗や嫌なことが起こった時に、広い範囲で否定的な結論を導き出します。

例:「大学のサークルで居心地が悪かった。私には友達ができないということだ」

⑦心のフィルター

全体像を見る代わりに、一部の要素だけに過度に着目することです。

例:「数学の点数が悪かったので、私の勉強はすべて無駄だった、ということだろう」

⑧マイナス化思考

状況に対して否定的な側面しか見ないことです。

例:「息子の担任教師は何一つちゃんとしてない。

彼は否定的で鈍感で、教え方も下手だ」

⑨読心術

ほかの現実的な可能性を検討せず、他の人が考えている内容を自分がわかっていると思い込むことです。

例:「彼はこのプレジェクトのポイントを、私が理解していないと思っているだろう」

⑩レッテル張り

合理的な根拠を考慮せずに、自分や他の人に対して固定的・法覚的なレッテルを貼り、否定的な結論を出すことです。

例:「彼は、何をしようと悪人だ」

いかがでしょうか?

これからしばらくはこれまでに得たスキルを使って、

自身の不快な自動思考を検討し続けることをお勧めします。

その際に、自動思考がどの偏りのパターンに陥っているのかを気にしながら検討していくと

さらにご自身の施行のパターンを理解できるようになります。

いくらかの自動思考の偏りは、オーバーラップしているものでもあるので

無理やりどれかにあてはめないといけない!

というわけではありません。

そもそも、自動思考が偏っていない可能性もありますからね。

次のスキル【認知的連続表】を身に着けるまで、

これまでのスキルを練習して、自動思考のパターンを捉えられるようになってください。

それでは、お大事に。

【引用・参考文献】

・ジュディス・S・べック 認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで第二版 星和書店

・Lee David 10分でできる認知行動療法入門 日経BP社

・福井至 図解やさしくわかる認知行動療法 ナツメ社

.png)