「私はINFJだから…」「ENTPは苦手なんだよね」──SNSでよく見かけるMBTIトーク。

MBTIは、気軽に自己理解や対人理解ができるツールとして、

一定の有用性があります。

しかし!!

MBTIの落とし穴については、あまり知らないんじゃないでしょうか・・・?

この記事では、MBTIのメリットと落とし穴、

そして正しい使い方を解説していきますね。

MBTI診断はなぜ、“バズった”?

MBTIは、外向・内向などの指標を組み合わせて人を16タイプに分類するツールのことです。

このMBTI、実は心理学に基づき構成されているんです📍

ユングの心理学理論に基づき、人間の認知・行動傾向を4軸で整理。

・外向(E)/内向(I)

・感覚(S)/直感(N)

・思考(T)/感情(F)

・判断(J)/知覚(P )

例えば、私はISFP、みたいなね・・・・。

複雑な性格を4文字で簡単に表現して、

自己紹介ができるわけですよ。

あっ。

I:いきなり

S:好きって言って

F:振られる

P:パターンです

ではないからね?

・・・・まあ、わかっていると思うけど。

冒頭で言ったとおり、今巷のナウいギャルやナウいメンの間では、

=====================

「MBITだと何?」

「えー?ESFJかな」

「ホント?私達相性抜群だね!♥️」

========================

・・・なーんてけしからん、カンバセーションが繰り広げられているんだぜ!!!

実にハレンチなMBTIではないか!!!若人よ。

ではどうして、そんなに流行っているのか、

精神科専門医目線で分析してみましたから見とけ。

自己理解への渇望とアイデンティティの不安定さ

MBITは質問に答えるだけで、性格のタイプが16に分類されます。

カテゴライズされたことで、

「自分って、こんな人間だったんだ」と気付きが生まれますよね。

人は、自分でも気づいていなかったことに気がつくとドパミンが出るのです。それが、良いところであればなおさら(盲点領域)。

特に、現代はキャリア、恋愛、人間関係が多様化し、様々な価値観がひしめいています。

その中で、

「自分はどう生きるべきか」「自分はどんな人間か」と悩む人が増えています。

MBTIの簡潔なフレームワークは、その不安を埋める「わかりやすい答え」を与えてくれるため、安心感を生みやすいのです。

また、現在はSNS社会。どこをみても、注目されている人やニュースばかりが目に入ります。無意識に目立っている他者と比較する機会が多く、「自分らしさ」を見失いやすい環境にあります。

MBTIは「あなたは○○型」という明快なラベルを提示し、曖昧なアイデンティティを一時的に補強する働きを持ちます。

だから、現代にはMBTIが特に受け入れられやすかったのですね。

承認欲求と単純化への欲求

特に若い世代は孤立感や疎外感を抱えやすく、「同じタイプの仲間がいる」と知ることでつながりを感じると言われます。

これはSNS社会とも絡んでいますが、最近は周囲と同じような存在は「モブ」と呼ばれて相手にされない傾向にあり、著しく優秀だったり、かわったりする存在がもてはやされがちです。

いわゆる“普通”の人たちが、評価される機会が乏しいため、「承認欲求」が高まっている社会です。

ここで、MBTIが火を吹くときです!

SNSで診断結果をシェアすると、自然と「わかる!」「私も同じ!」といった反応が返ってきます。

そのやりとりの中で、ちょっとした安心感や「自分はひとりじゃない」というつながりを感じられるんです。

誰かに「あなたのタイプわかる!」と共感されることは、実は私たちの承認欲求 を満たしてくれる行為なんですね。

また、昨今の世の中、情報が溢れてしまい、消費する側は情報を選んで行く時代になりました。

その中で性格を「16タイプに分ける」というシンプルさは非常に魅力的で、心理的負担を軽減する効果があります。

この点も、MBTIがここまで多くの若者を惹きつける理由なのかもしれません。

MBITのリスクと欠点

科学的根拠がない

MBTIによくある誤解に「科学的な診断ができる」というものがあります。

この点も、広くMBTIが受け入れられてきた理由の一つでしょう。

・・・・・でもね。

残念ながら、臨床心理学や精神医学で扱うような、性格検査ではなく、科学的根拠に乏しいシロモノなのです・・・。

簡易的な自己理解を目的とした「性格診断」ではあるけどね?

再検査しても結果が変わらない安定性を、「信頼性」と言い、その人のパーソナリティを正確に測定できているかどうかを、「妥当性」と言いますが、私たちが臨床で使っている性格検査と比べると、

悪魔的に水準が低いのです。

このため、診断や治療の根拠に用いることはできません。

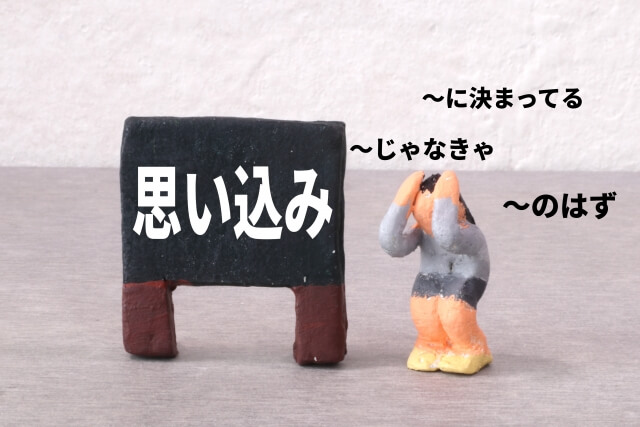

思い込み、決めつけの可能性

先ほど、MBTIが正確検査という観点からはエビデンスに乏しいことを述べましたが、にもかかわらずMBTIに圧倒的な信頼感を寄せる方がいます。

本来、人間の性格は連続的で流動的なはずですが、そのような方は、MBTIの16タイプに強固に人を当てはめようとします。

例えば・・・・

「自分はINFPだからこうだ」「こうあるべきだ」と決めつけ、柔軟性を失ったり、無理をして振る舞う

「あなたはESTJだから私とは距離を取ったほうがよさそう」とレッテルを貼る

みたいなね・・・・。

安易なカテゴリー分類は、固定観念を助長し、自己成長や対人理解を妨げる場合があります。

誤用による悪影響

MBTIは学校や企業などで用いられることがありますが、MBTIを過信しすぎると、採用や配置で誤った選択をしたり、人間関係を制限してしまうことに繋がります。

例えば、相性の悪いタイプだと思って接すると、無意識に無愛想な態度や否定的な態度をとってしまうこと、ありますよね。

そうなると、相手からもそのような態度を返される可能性が高くなります。

そのような相互のやりとりを繰り返すなかで、苦手意識が確信に変わり「やっぱり思ったとおりだった」と思い、さらにMBTIにどっぷりハマってしまいます。

こうしたMBTIの使い方は本人の多様な可能性を狭め、ストレスや自己否定感を生みます。

MBTIをちょうどよく楽しむ4つのコツ

占い感覚・自己理解の助け程度に使う

先ほど述べたとおり、MBTIは精神医学的に科学的根拠が十分ではありません。

再受検するとタイプが変わることもあり、信頼性・妥当性の面では限界があります。

そのため「自分は絶対にこのタイプ」と決めつけるのではなく、

「自分の行動傾向を映す一つの鏡」「よくあたる星座占い」

くらいの感覚で楽しむのが安心です。

他人に押し付けない

「あなたはESTJだからこうだ」といった決めつけは、相手を不当に狭い枠に押し込めてしまいます。

人の性格は連続的で、状況や成長によって変化するものです。

MBTIを人間関係で活かすなら、「相手はこういう傾向があるかもしれない」と柔軟に受け止める視点が大切です。

話題作りに使う

MBTIの最大の魅力は「共感のきっかけ」をつくりやすい点です。

友人同士で「私たち、似たタイプだね」「正反対のタイプだから補い合えるかも」と話題にすることで、互いの違いをポジティブに理解する助けになります。

あくまで“会話の潤滑油”として捉えると有益です。

「固定観念」より「可能性」を広げる道具にする

MBTIを楽しむ上で大切なのは、

タイプ分けを「自分を縛る枠」ではなく「自分の強みや可能性に気づくきっかけ」として活用することです。

例えば内向型だからこそ深い思考力を発揮できたり、外向型だから人間関係で活躍できたりと、それぞれのタイプにはポジティブな面が含まれています。

まとめ:大切なのはタイプより「あなた自身」

MBTIは面白いツールです。

でも、それに縛られすぎると“16の箱”に自分を閉じ込めてしまいます。

診断のラベルに踊らされて人間関係を狭めるのは、もったいないことです。

だからこそ伝えたいのは

ラベルより、あなた自身を大切にしてほしい

ということ。

MBTIはあくまで補助輪。

自分の走り方を決めるのは、あなた自身です。

・・・・というダサめのキメ台詞とともに、

カッコつけきれずに、今回は終わろうと思います。

それでは皆さん。お大事に。

【引用・参考文献】

Boyle, G. J. (1995). Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): Some psychometric limitations. Australian Psychologist, 30(1), 71–74. https://doi.org/10.1080/00050069508259607

Pittenger, D. J. (2005). Cautionary comments regarding the Myers‐Briggs Type Indicator. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 57(3), 210–221. https://doi.org/10.1037/1061-4087.57.3.210

.png)