薬物治療だけに頼らない時代へ

精神科医療は長らく薬物療法を中心に進化してきました。抗うつ薬や抗不安薬、抗精神病薬などの開発は、数多くの患者に救いをもたらしてきた一方、副作用や長期服薬への不安を訴える方も少なくありません。

「薬は効くかもしれないけれど、できれば使いたくない」

「薬を飲むくらいなら死んだほうがまし」とさえ語る患者もいます。

このようなニーズに応えるべく、精神医療の現場では薬物に依存しない治療アプローチ=非薬物療法の模索が進んでいます。その中核を成すのが、非侵襲的脳刺激(Non-Invasive Brain Stimulation, NIBS)と呼ばれる領域です。

私がtDCS研究に関わった事があり、可能性を実際に感じていたことも導入に踏み切った理由の一つです。

しかし、tDCSはまだまだ日本に広まっているとは言えません。

他クリニックが導入していない理由として、

まだまだ医療機器としてコンセンサスを得るにはエビデンスの蓄積が不十分であり、

その効果に懐疑的なレビュー論文も報告されているためであると考えられます。

アメリカ食品医薬品局(FDA)も、まだ承認していません。

つまり、まだまだ「ホントに効くの?」という段階だからです。

そんなtDCSですが、近年は質の高いエビデンスも次第に蓄積されつつあります。

tDCSの2025年最新の医学的見地は、どのようになっているのでしょうか?

既に日本でも市民権を得てきたTMSとの違いに触れつつ、解説していきます。

NIBSとは?~TMS・ECT・tDCSの比較~

NIBSとは、頭部に外部から磁気や電流を加え、脳の神経活動を調節する手法です。

代表的な3つの技術があります。

経頭蓋磁気刺激(TMS)

磁気コイルを用いて大脳皮質を刺激し、神経回路の活動を変化させる方法です。うつ病、強迫性障害、PTSDなどに効果があり、アメリカでは治療抵抗性うつ病に対してFDA承認を受けています。

電気けいれん療法(ECT)

麻酔下で電流を流し、人工的に痙攣発作を引き起こす治療です。重度うつ病や自殺企図など、緊急性の高いケースでの最後の選択肢として用いられます。

経頭蓋直流電気刺激(tDCS)

直流電流(通常1〜2mA)を脳表面に流すことで、神経細胞の活動を調整する方法です。tDCSは他の方法と比較して、コストが低く・痛みがなく・在宅での実施が可能という特長があり、今、世界中の研究者が注目しています。

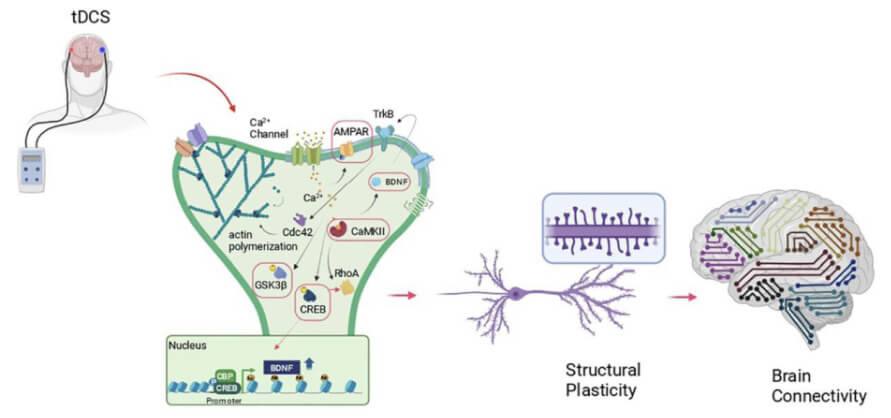

tDCSの作用機序としては、神経可塑性を調整すると考えられています。

tDCSは、陽極(+)と陰極(–)の2つの電極を頭皮上に設置し、電流を脳に流すことで神経の活動を変化させます。

陽極刺激:神経活動を促進(脱分極)

陰極刺激:神経活動を抑制(過分極)

このような刺激により、神経回路の可塑性(学習・記憶に関与)が変化し、神経の構造が変化して症状改善を促すと考えられています。神経細胞内では、BDNFやGluA1といった可塑性関連タンパクの発現が増加することも報告されています。

TMSが特定の脳領域を刺激できるのに対し、tDCSはより浅い部位の、広範囲を刺激するイメージです。

最近では、精神疾患の他、脳卒中やてんかん、運動障害、パーキンソン病、アルツハイマー病に対する臨床応用も研究され、効果が期待されています。

しかし、研究ごとにプロトコルの違いや結果にばらつきがあるため、これまではまとまった結果が出ていませんでした。

2024年Nature Medicine大規模試験の知見とtDCSの効果

2024年にNature Medicine誌に掲載されたEmonetらの多施設ランダム化比較試験は、tDCSの精神疾患における効果を科学的に検証した画期的な研究です。

こちらの結果では、複数の精神疾患に対して重要なエビデンスが示されました。

【対象疾患】うつ病、不安障害、PTSD、OCDなど9疾患

【対象者数】1,000名以上

【方法】左DLPFCに2mAで30分×15回の陽極刺激

【結果】

短期的な効果は確認された(特にうつ病、全般性不安障害)

長期的な改善効果は限定的

OCDやPTSDでは統計的有意差なし

この研究は、tDCSの限界と可能性の両方を示す重要なエビデンスとされています(Emonet et al., 2024)。

これらの重要な研究を含め、直近の研究やメタ解析を統合すると、疾患ごとのtDCS・TMSの有効性は以下のように整理できます。

| 疾患 | tDCSの有効性 | TMSの有効性 | 備考 |

|---|---|---|---|

| うつ病(MDD) | 中程度の効果(再現性あり)(Valdéz-Hernández et al., 2019) | 強力な効果(FDA承認) | tDCSは薬剤に近い効果 |

| 不安障害(GAD/SAD) | 効果あり。認知訓練との併用で増強 (Lin & Yang, 2019) | 有効性高 | tDCSは併用療法との相性が良い |

| PTSD | 効果は限定的 | 有効性あり | TMS優位の傾向 |

| 強迫性障害(OCD) | 効果は不確定 | 一部効果 | 臨床応用にはさらなる研究が必要 |

| 統合失調症(陰性症状) | 中程度の改善傾向 (Hyde et al., 2022) | 同等 | tDCSは作動記憶の改善に可能性あり |

| ADHD | 有効性は低いが研究中 (Kekic et al., 2016) | 効果なし | 認知機能改善の研究に期待 |

| 物質使用障害 | 渇望抑制に一定の効果 (Quiñonez González et al., 2024) | データ不足 | tDCSの方が応用しやすい |

非侵襲性脳刺激に関する208の無作為化試験の系統的レビュー(Joshua Hyde.et al,2022)や、102のメタアナリシスを統括したレビュー(Stella Rosson, et al. 2022)によれば、

TMS、tDCSともに、単極性うつ病に対しての効果や、統合失調症の陰性症状(引きこもりや感情が平板化するなどの症状)に対しての効果は同等に確立している、と言えそうです。

全般性不安障害や強迫性障害、PTSDにもTMSの効果は比較的明確になっています。

tDCSはこの点に関しても、不安障害、PTSDに対する効果を報告した論文のメタ解析が出回りつつあり、

いずれデータの信頼性も増してくるでしょう。

双極性障害のうつ状態に関しては、TMSはデータのばらつきがまだ大きいですが、効果が期待されつつあります。

この点もtDCSは、まだデータが十分蓄積してはいません(効果を報告する論文もありますが)。

一方、tDCSの方が優れていることが期待できる領域もあります。

それは、依存症などの物質使用障害に「物質に対する渇望」に対する効果、および認知機能の改善です。

物質使用障害の渇望に対し、tDCSは異質性がなく、有意な効果量がありました(ただし、Joshua Hyde,et al.2022によると、採択されたランダム化試験が7個しかないため、確実な結論を出すには慎重な解釈が必要であると指摘しています)。

また、うつ病や双極性障害、統合失調症患者など、様々な精神疾患の患者さんに対して、

様々な認知機能(注意、実行機能、作動記憶、処理速度)を評価したところ、統合失調症の作動記憶(ワーキングメモリ)のみ統計的に有用なデータが得られました。

統計的に明確ではありませんでしたが、他の疾患でも認知機能の改善に対してはポジティブな効果が認められており、今後のデータの蓄積次第では、はっきり有効である、とされる日も来るかもしれません。

なお、ADHDの中核症状(不注意、多動性、衝動性)に関しては、TMSは一部効果があるとする報告はあるものの、

複数の研究を統括すると、TMSは偽薬よりも優れた結果を残せませんでした。一方、tDCSでは効果量が少ないながらも異質性がないデータが蓄積しつつありますが、まだデータの蓄積が不十分であると言え、今後の報告が待たれます。

また、統合失調症の陽性症状(幻覚・妄想・まとまりに欠けた行動)に対しての効果は、TMS、tDCSともに否定的なことが判明しつつあり、データ量が多いTMSでは、やや増悪する傾向すら見て取れるとのことです。

そして、これは個人的に面白いと思うところなのですが、

健常者の作業記憶(ワーキングメモリー)を向上させる、というところです。

簡単に言うと、集中力が上がって頭がよくなる、って感じです。

いや、すごいですね。

アメリカでは、tDCSをしながら勉強している人が多くいるようですよ。

tDCSの今後の展望と課題

tDCSのメリットとデメリット

tDCSは、低コストで安全性が高く、皮膚刺激や頭痛などの軽微な副作用以外、重篤な有害事象の報告は極めて少ない治療法です。

また、自宅実施が可能であり、オンライン診療や遠隔医療と親和性が高いことも強みです。

薬剤との悪い相互作用がなく、ポリファーマシー(内服薬過多)対策としても有効です。

その一方で、課題としては効果の個人差が大きいこと、長期効果に対するデータが不足していることがあげられます。

現時点でTMSのデータ蓄積量が10とすると、tDCSは6程度と言われてますしね。

ただし、私としては今後の精神科診療を変えうるポテンシャルを秘めた治療法だと思いますし、

実際、神経科学に基づく個別化治療(precision psychiatry)の進展とともに、tDCSはさらなる進化を遂げると期待されています。

当院におけるtDCS導入とオンライン対応

当院では、コロナ禍を契機にtDCSの在宅利用モデルを整備し、オンライン診療との併用で非薬物療法の裾野を拡大しています。

初診時に適応を評価し、医師の監督下で在宅キットを発送、定期的なフォローアップをオンラインで実施可能です。

tDCSは、「薬を使いたくない」「副作用が怖い」「家から出られない」といった多くのニーズに応える、新しいメンタルヘルスケアの選択肢です。

Joshua Hyde,et al.2022は、全体的な考察として、次のように述べています。

「注目すべきは、tDCSの全体的なうつ病に対する効果は、以前の研究で報告されてきたものよりも高く、

薬物療法や精神療法で報告されてきたものと同等である」。

これまで、tDCSはECTやTMSの弱体化版、という位置付けでした。

確かに精神疾患に対してはECTやTMSと比較するとデータに異質性があり、またエビデンスの蓄積が比較的少なく、信頼感に欠けるといわれてきたからです。

しかし最近は、プロトコルが統一され、データが蓄積してきたためtDCSも見直されつつあります。

tDCSが浸透すれば、

マッサージ感覚で、自宅で気軽にストレスケアができる世の中になるかも知れません。

また、精神医療以外でも、脳梗塞、神経障害での運動障害の改善、認知機能改善にも期待されるtDCS。

COVID下の日本で、自宅で実施可能なtDCSは、きっと世の中に役立つものであると考えています。

お薬の治療でうまくいっていない方はぜひ、治療を検討してみてはいかがでしょうか。

【引用・参考文献】

Emonet, C., et al. (2024). Transcranial direct current stimulation for mental disorders: A multicenter clinical trial. Nature Medicine.

George, M. S., Padberg, F., Schlaepfer, T. E., et al. (2009). Controversy: Repetitive transcranial magnetic stimulation or transcranial direct current stimulation shows efficacy in treating psychiatric diseases. Brain Stimulation, 2(1), 14–21.

Hyde, J., et al. (2022). Efficacy of neurostimulation across mental disorders. Molecular Psychiatry, 27, 2709–2719.

Kekic, M., et al. (2016). A systematic review of the clinical efficacy of transcranial direct current stimulation (tDCS) in psychiatric disorders. Journal of Psychiatric Research, 74, 70–86.

Lin, S.-H., & Yang, Y.-K. (2019). Hypothesis of the optimal therapeutic effect of tDCS. Medical Hypotheses, 125, 1–4.

Quiñonez González, E. M., et al. (2024). Efficacy of tDCS in tobacco use: A PRISMA systematic review. Revista Española de Drogodependencias.

Valdéz-Hernández, L., et al. (2019). Transcranial Direct Current Stimulation in Psychiatric Disorders: A Comprehensive Review. Current Psychiatry Reviews.

.png)